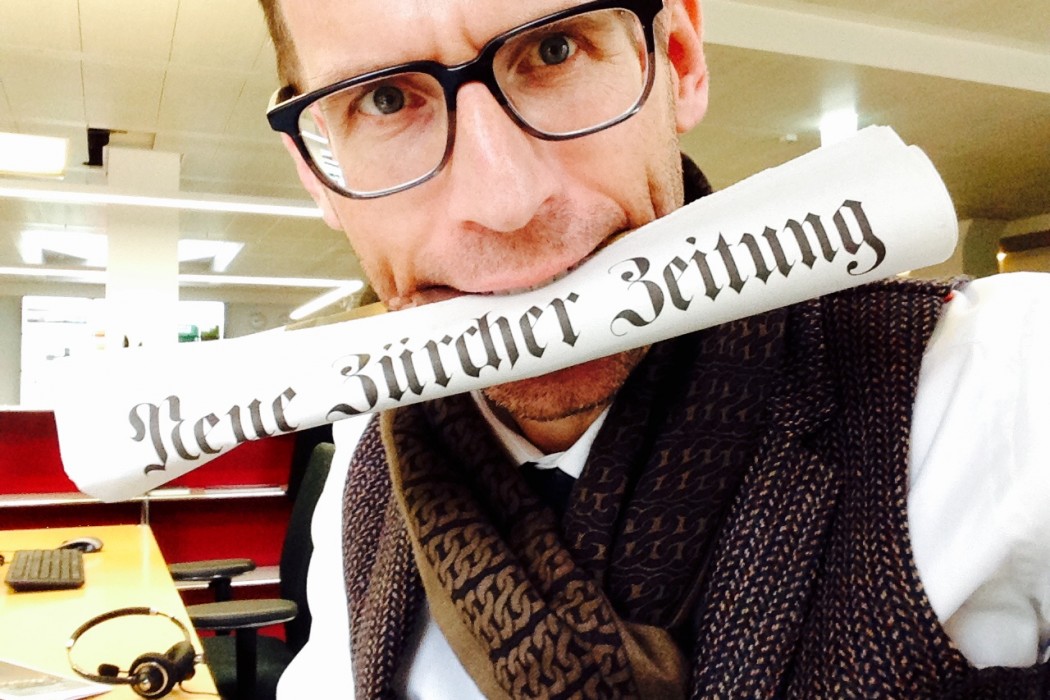

Dieser Tage wird ja landauf, landab (und darüber hinaus) viel über die NZZ spekuliert, mit der mich eine nun gut zwölfjährige Zusammenarbeit verbindet. Das betrifft einen natürlich, gerade weil man nach so einer langen Zeit doch auch ein Stück weit zum Teil dieser grossen Marke geworden ist, die einem viele Chancen gegeben, aber auch für so manche Zermürbung gesorgt hat. Die NZZ ist Teil von mir – und ich vielleicht ein Stück von ihr geworden. Ein Kapitel, das vielleicht nicht relevant ist, aber doch hie und da bemerkt wurde. Wir hatten Kämpfe und Krämpfe, teilweise sogar Auszeiten – und dennoch hat mich über all die Zeit mehr mit der Zeitung verbunden, als uns auseinander trieb. Die NZZ ist die schönste Zeitung weit und breit, noch immer.

Nun aber zur Aktualität. Zuerst die schlimme Nachricht, dass die Druckerei in Schlieren geschlossen und über hundert Leute entlassen werden. Betriebswirtschaftlich macht das vielleicht Sinn. Aber muss es wirklich sein? Muss die NZZ denn überhaupt „state-of-the-art“ gedruckt sein, wie sich die Chefetage das jetzt wünscht? Früher, vor rund zehn Jahren, war diese Zeitung hundslausig gedruckt, richtig schäbig – und doch strahlte die Marke heller, als sie es heute tut. Ohne die Details zu kennen hätte ich gesagt: Auf dem bisherigen Niveau könnte man noch gut zehn Jahre weiter drucken – vielleicht so lange, wie überhaupt noch bedrucktes Papier gefragt ist?

Wenn der Inhalt doch so gut ist, wie man immer sagt, dann spielt die Form doch eigentlich eine sekundäre Rolle? Dass man sich aber mein grössten Konkurrenten ins zweite Glied einordnet und nun dort drucken lassen will, passt für mich nicht zum Selbstverständnis einer eigenartigen, besonderen und manchmal auch etwas solitären Zeitung, die selbstbestimmt bleiben will. Für mich steht ausser Frage, dass ein Verlagshaus, das nicht mehr über eine eigene Druckerei verfügt, etwa so vertrauenswürdig ist wie ein Schneider, der keine Nähmaschine mehr hat. Er kann sein Gewerbe schon noch ausüben, aber ist nicht mehr autonom.

Dann die Nachricht, dass der Chefredaktor geht. Sie hat mich überrascht, wenngleich nicht schockiert. Markus Spillmann hat viel gemacht, und er hat noch einiges gewollt. Er hat ein antiquiertes Monstrum halbwegs in die Jetztzeit gezerrt. Vermutlich waren acht Jahre Frontalkampf gegen den stürmischen „Wind of Change“, den die Digitalisierung entfacht hat, auch genug. Ich hätte das keine acht Wochen ausgehalten. Ich zolle dem Abtretenden meinen Respekt vor dieser Leistung.

Parallel mit dem Abschied von Spillmann geht auch für mich die Aktivzeit bei der NZZ zu Ende. Ich werde ab Neujahr zwar noch für die Tagesausgabe und NZZ.ch als freier Autor und Kolumnist schreiben, jedoch nicht mehr exklusiv nur für die NZZ. Ich war im Grunde schon die letzten acht Monate nicht mehr richtig angestellt, sondern als fest-freier Honorist dabei, und 2015 werde ich meinen Fokus noch stärker in Richtung neuer Ideen schärfen.

Ich will mehr Energie in den Herrenausstatter AP&CO investieren, wo ich seit diesem Sommer beteiligt bin. Zudem will ich wieder mit den Händen arbeiten, mit Stoffen und Schere und Nadel und Faden. Man darf mit eigenen Kreationen rechnen! Ich will zudem auch wieder neue inhaltliche Ideen entwickeln, wie wir es damals mit dem „Gentlemen’s Report“ gemacht haben, einem Format, das seiner Zeit wohl voraus war. Da waren viele Ideen drin, auf welche die NZZ noch zurückkommen wird. Vielleicht nehme ich nochmals einen Anlauf. Freiwillige vor!

Abschliessend will ich ein paar Zeilen kopieren, die dieser Tage zum Thema NZZ in einem anderen Blatt erschienen sind, und sie für meine Bedürfnisse abwandeln. Die Zeilen stammen von einem profilierten Journalisten, der im Milieu der Journalisten eine totale Reizfigur ist. Er hat die Zeilen vielleicht geschrieben, um sich selbst (oder einen Weggefährten?) für den frei werdenden Posten als Chefredaktor bei der NZZ zu portieren.

Also: „Ich schicke voraus: Ich verdanke der NZZ viel. Ich bin dem Haus enorm dankbar. Als ich dort Anfang 2003 am untersten Ende der Nahrungskette in der Lokalredaktion („Mode an der Limmat“) anfing, herrschte das Heroenzeitalter des selbstbewussten Journalismus. An den Sitzungen thronten ältere, elegant gekleidete Herren, die mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit das Weltgeschehen ordneten. Es gab keine Diskussionen, es gab keine Richtungskämpfe, es gab nur diese erdbebensichere Gelassenheit, mit der man den Lesern nicht nur einfach erklärte, was passiert war, sondern es ihnen so erklärte, dass man verstand, worum es – immer aus Sicht der NZZ – wirklich ging. Die NZZ war nicht einfach eine altehrwürdige Fabrik der Nachrichtenverarbeitung, sie war ein wunderbar gestimmtes Orchester, das jeden Tag darauf wartete, von der Aktualität in Schwingung gebracht zu werden. Uns Jungen und Neuen wurde nicht etwa eine Weltsicht doktrinär von oben verordnet, sondern man war aufgefordert, selber zu spüren, wie man sich in dieser Anarchie der Intelligenz zurechtzufinden hatte. Jeder mochte seinen klar umgrenzten Zuständigkeitsbezirk haben, aber innerhalb des eigenen Bereichs war man frei.“

So habe ich die NZZ in den ersten Jahren auch erleben dürfen. Mit Sigi Schär, Hugo Bütler und Konsorten. Und genau das ist es, was wir an dem Blatt immer so geschätzt haben: Man war dem Titel verpflichtet, aber in seinen eigenen Entscheidungen frei. Das war bis zuletzt so, und hat mich immer mit dem Hause verbunden.